電気は、私たちの生活に欠かせないインフラです。しかし、大規模発電所に依存する従来の電力供給システムは、災害時の停電リスクや、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う不安定性といった課題を抱えています。

そんな中、新たなエネルギーマネジメントの形として注目されているのが、**「VPP(Virtual Power Plant:仮想発電所)」**です。このVPPが普及すれば、私たちの暮らしはどのように変わっていくのでしょうか。その仕組みからメリット、そして未来の可能性までを分かりやすく解説します。

1. VPP(仮想発電所)とは?

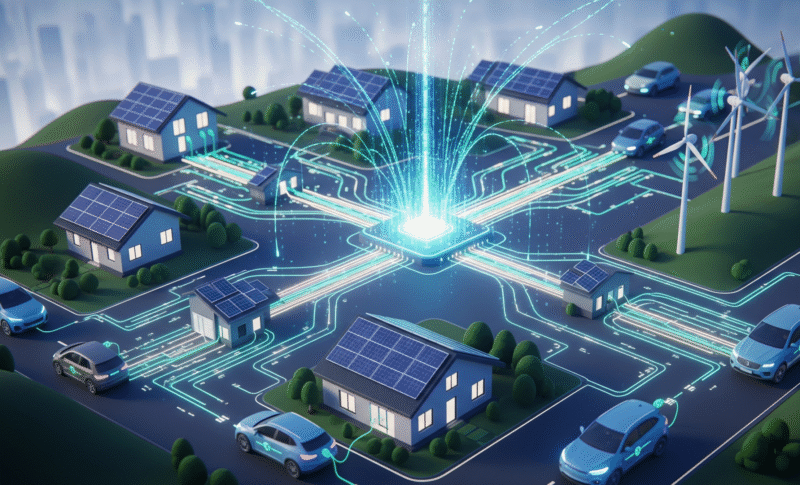

VPPとは、IoT(モノのインターネット)技術を活用して、各地に分散して存在する小規模なエネルギー源を束ね、あたかも一つの大きな発電所のように機能させるシステムのことです。

具体的には、以下のようなものが「発電所」の構成要素となります。

- 家庭や事業所の太陽光発電設備

- 各家庭に設置された蓄電池

- 電気自動車(EV)のバッテリー

- 工場の自家発電機

- 省エネ機器

これらの分散されたエネルギー源を、通信ネットワークを通じて遠隔で一括制御することで、電力の需要と供給のバランスを調整します。

2. VPPの仕組みとメリット

VPPの最大の利点は、電力の安定供給と再生可能エネルギーの有効活用を両立できる点にあります。

例えば、午後の時間帯に太陽光発電がピークを迎え、電力が余剰になったとします。これまでは、その余剰電力を捨ててしまうか、無理に送電して送電網に負担をかける必要がありました。

しかし、VPPがあれば、この余剰電力を、各地の家庭や事業所の蓄電池に貯めるよう遠隔で指示することができます。そして、夕方になり、太陽光発電の発電量が減って電力需要が急増した際には、蓄電池に貯めておいた電気を放出し、電力会社からの供給不足を補うのです。

このように、VPPは以下のようなメリットをもたらします。

- 電力の安定供給: ピーク時の電力不足を分散エネルギーで補い、大規模発電所の負荷を軽減します。

- 再生可能エネルギーの有効活用: 発電量の変動が大きい再生可能エネルギーを、無駄なく効率的に活用できます。

- 災害への備え: 災害で大規模発電所が停止しても、地域内のVPPが電力供給を継続することで、停電リスクを軽減できます。

- 電気料金の最適化: 電力需要が高い時間帯を避けて電気を使用したり、自家発電や蓄電池の電気を使ったりすることで、電気料金の節約につながります。

3. VPPが実現する未来の暮らし

VPPが普及した未来は、これまでの「電力会社から一方的に電気を買う」という形から、「地域や個人がエネルギーを融通し合う」形へと変化するでしょう。

- エネルギーの地産地消: 地域内で太陽光発電や風力発電を行い、VPPでエネルギーを管理することで、自給自足に近いエネルギーシステムが構築できます。これにより、地域経済の活性化にもつながります。

- 電気自動車(EV)の新たな役割: EVは単なる移動手段ではなく、家庭の蓄電池として、またVPPの一部として機能するようになります。EVに貯めた電気を家庭で使ったり、電力会社に売ったりするなど、EVが「動く蓄電池」として大きな役割を担うようになります。

- スマートなエネルギーマネジメント: AIが天気予報や電力需要を予測し、自動的に最適なエネルギーマネジメントを行うことで、各家庭や事業所は意識することなく省エネや電気料金の最適化を実現できるようになります。

まとめ

VPPは、電力の安定供給や再生可能エネルギーの普及を加速させるだけでなく、私たちの暮らしをより豊かで持続可能なものに変える可能性を秘めています。次世代のエネルギーシステムの中核を担うVPPが、どのような未来を創り出すのか、今後の動向に注目です。

コメント